1. Présentation générale

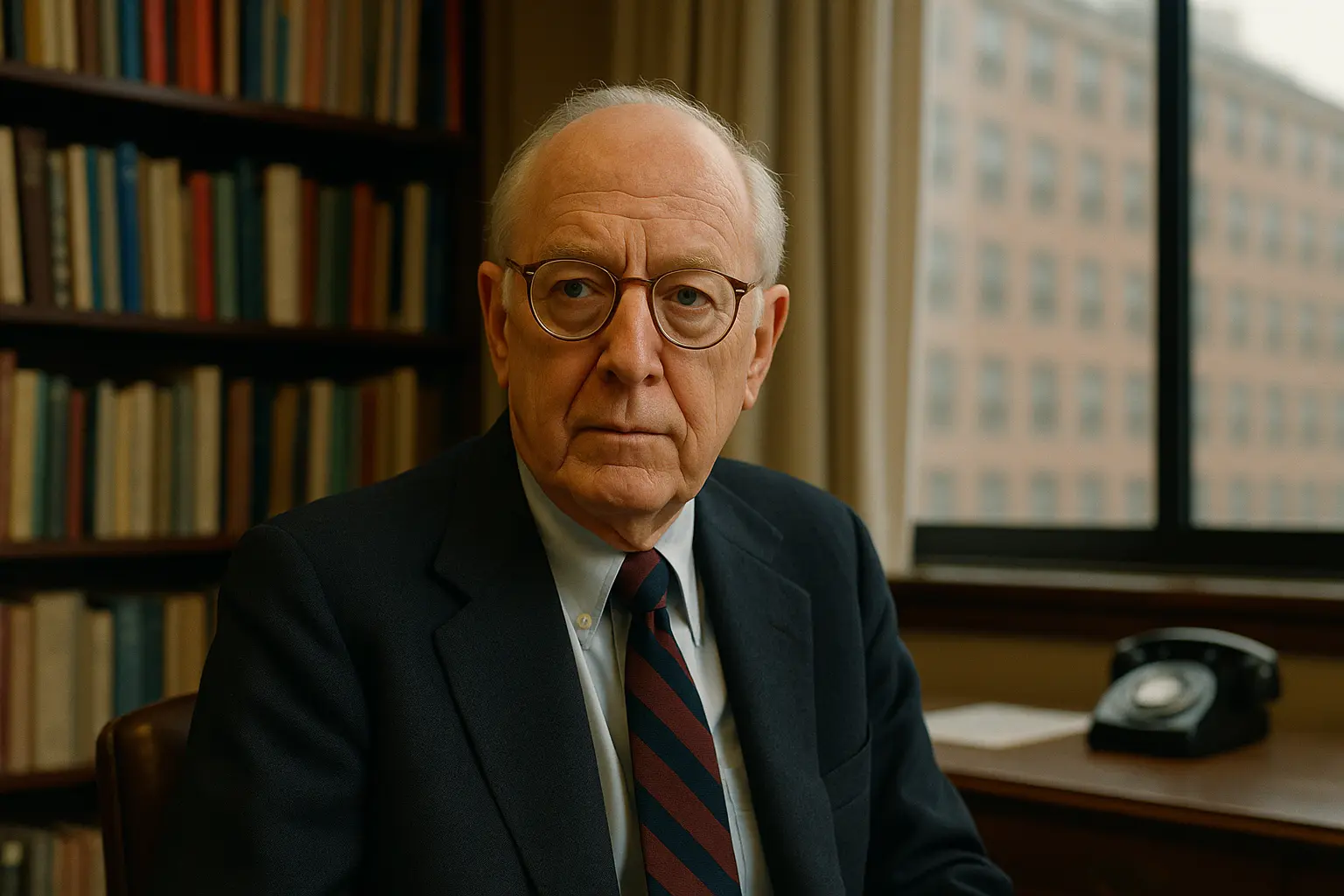

Douglas Cecil North (1920-2015) était un économiste et

historien américain. Lauréat du prix Nobel d’économie en 1993, il est

considéré comme l’un des fondateurs de la « nouvelle histoire économique » et

de l’analyse institutionnelle appliquée à l’économie.

Il a consacré sa carrière à montrer que la croissance

économique ne s’explique pas seulement par les technologies ou les ressources,

mais aussi par la qualité des institutions (lois, règles, organisations)

qui encadrent les échanges et réduisent les incertitudes.

North est donc un auteur majeur pour comprendre les liens

entre institutions, développement et performance économique. Sa pensée permet

de répondre à une question centrale du programme de SES et du Baccalauréat

International : pourquoi certains pays réussissent à se développer

durablement alors que d’autres restent bloqués dans la stagnation ?

2. Contexte historique et intellectuel

Douglas North a vécu la plus grande partie du XXe siècle,

marqué par des bouleversements économiques et politiques majeurs. Sa jeunesse

est contemporaine de la Grande Dépression des années 1930, qui a révélé

les fragilités du capitalisme et nourri des réflexions nouvelles sur le rôle

des institutions et de l’État. Sa carrière se déroule ensuite pendant la Guerre

froide, une période où le monde est divisé entre un bloc capitaliste et un

bloc communiste, et où la question du développement économique devient cruciale

dans le cadre de la compétition idéologique.

Au plan intellectuel, les années 1950-1970 sont dominées par

le keynésianisme, qui insiste sur le rôle de la demande et de l’État

dans la régulation de l’économie. En parallèle, la montée du néoclassicisme

met l’accent sur les marchés et les incitations. North s’inscrit à la croisée

de ces courants : il estime que ni les seules politiques macroéconomiques, ni

la seule logique des marchés ne suffisent à expliquer les trajectoires de

croissance.

Son approche est également influencée par l’essor de la cliométrie,

c’est-à-dire l’utilisation de méthodes quantitatives et statistiques pour

revisiter l’histoire économique. Mais contrairement à une vision purement

quantitative, North introduit une dimension qualitative : le rôle des institutions

dans la réduction des coûts de transaction et dans la sécurisation des droits

de propriété.

Par rapport aux autres écoles de pensée, North se démarque

clairement. Contrairement aux marxistes, il ne voit pas l’histoire économique

seulement comme une lutte de classes. À la différence des néoclassiques, il

n’imagine pas que les marchés fonctionnent spontanément de manière efficace. Il

propose une voie originale : les performances économiques dépendent surtout de

la capacité des sociétés à se doter d’institutions stables, crédibles et

adaptées à leurs besoins.

3. Principales idées et contributions

Douglas North a bâti toute son œuvre autour d’une idée

simple, mais puissante : les institutions façonnent la performance

économique d’un pays.

a) Version simple (niveau Seconde – SES / IB SL)

North explique que pour que les individus et les entreprises

échangent, ils doivent avoir confiance. Les institutions (lois,

tribunaux, règles, organisations) créent cette confiance. Elles réduisent les

risques de fraude, assurent que les contrats seront respectés, et protègent la

propriété privée. Ainsi, de "bonnes règles du jeu" favorisent la

croissance économique.

Exemple concret : si les droits de propriété ne sont pas

garantis, un agriculteur hésitera à investir dans de nouvelles machines par

peur de se les faire confisquer.

b) Approfondissement (niveau Première / Terminale – SES ;

IB HL)

North introduit la notion de coûts de transaction :

ce sont les coûts liés au fait de passer un contrat, de se protéger contre la

fraude ou de faire respecter ses droits. Moins ces coûts sont élevés, plus les

échanges économiques sont fluides. Les institutions sont donc essentielles pour

réduire ces coûts.

Il distingue également les institutions formelles

(constitutions, lois, droits de propriété) et les institutions informelles

(valeurs, normes sociales, traditions). Les deux jouent un rôle majeur dans

l’organisation des sociétés et expliquent pourquoi certains pays se développent

plus rapidement que d’autres.

c) Niveau avancé (Terminale / IB HL)

North insiste sur le fait que les institutions ne sont pas

fixes : elles évoluent au cours du temps, parfois lentement, parfois sous

l’effet de crises. Il parle de path dependency (dépendance de sentier) :

une société reste souvent bloquée dans un certain "chemin

institutionnel", même si ce n’est pas le plus efficace. Cela explique

pourquoi certains pays restent enfermés dans la pauvreté, malgré l’aide

internationale.

Exemple historique : l’Angleterre du XVIIe siècle, avec la

Révolution de 1688, met en place un Parlement qui limite le pouvoir du roi et

garantit davantage les droits de propriété. Pour North, ce cadre institutionnel

explique la révolution industrielle et la croissance britannique, plus que la

seule invention de machines.

Ouvrages majeurs

- Structure

and Change in Economic History (1981) : il montre que les institutions

expliquent les grandes trajectoires économiques dans l’histoire.

- Institutions,

Institutional Change and Economic Performance (1990) : son ouvrage le

plus influent, où il développe pleinement son analyse des institutions et

de leur évolution.

4. Influence et postérité

Douglas North a profondément marqué la pensée économique

contemporaine en introduisant une approche institutionnelle de la croissance et

du développement.

Impact sur la pensée économique et sur les politiques

publiques

Son travail a contribué à faire émerger le champ de l’économie

institutionnelle. Il a montré que la croissance ne dépend pas seulement de

l’accumulation de capital et du progrès technique (comme le pensaient les

modèles néoclassiques), mais aussi du cadre institutionnel qui rend ces

investissements possibles. Cette idée a fortement influencé les organismes

internationaux comme la Banque mondiale ou le FMI, qui ont intégré dans leurs

recommandations la nécessité de réformes institutionnelles (réforme de la

justice, lutte contre la corruption, protection des droits de propriété).

Influence sur d’autres auteurs ou courants

North a inspiré des chercheurs comme Daron Acemoglu

et James Robinson, auteurs de Why Nations Fail (2012). Leur

distinction entre institutions inclusives (qui favorisent la

participation économique et politique) et institutions extractives (qui

concentrent le pouvoir et freinent le développement) prolonge directement

l’héritage de North. L’économie politique comparée et la recherche sur

la gouvernance s’appuient largement sur ses travaux.

Débats et controverses

Certains économistes critiquent North pour avoir accordé

trop de poids aux institutions au détriment d’autres facteurs (géographie,

culture, ressources naturelles). Par ailleurs, l’idée de « dépendance de

sentier » a été discutée : si les trajectoires historiques conditionnent

l’avenir, alors le changement institutionnel peut sembler presque impossible.

Or, l’histoire récente (pays d’Asie de l’Est par exemple) montre qu’un

rattrapage rapide est possible, même avec un passé institutionnel faible.

Actualité de ses idées

Les travaux de North restent très actuels. Les débats sur

les raisons de la stagnation dans certains pays d’Afrique subsaharienne, ou sur

les difficultés de reconstruction en Afghanistan ou en Irak, font directement

écho à son analyse : sans institutions solides, ni la croissance ni la

stabilité politique ne sont durables. Dans le contexte de la mondialisation et

des crises financières, ses idées rappellent aussi l’importance d’avoir des

règles claires et fiables pour encadrer les échanges et limiter les risques

d’instabilité.

5. Applications contemporaines

Exemples récents en lien avec ses idées

Les travaux de Douglas North sont très mobilisés aujourd’hui

pour expliquer les écarts de développement entre pays. Par exemple, la crise

de la dette en Afrique montre que l’aide financière massive ne suffit pas

si les institutions restent fragiles ou corrompues. Le contraste entre la Corée

du Sud et certains pays africains illustre son idée : la Corée du Sud a mis

en place progressivement des institutions efficaces (justice, règles

commerciales, système éducatif), ce qui a permis une croissance durable. À

l’inverse, là où les droits de propriété ne sont pas garantis, les

investissements productifs se font rares.

Autre exemple : les débats sur la transition écologique

rappellent la pensée de North. Les institutions (lois environnementales,

accords internationaux comme l’Accord de Paris) sont nécessaires pour réduire

les incertitudes et inciter les entreprises à innover dans le sens du

développement durable.

Comparaison avec d’autres théories

Par rapport au modèle de Solow, qui met l’accent sur

le capital et le progrès technique, North ajoute que ces facteurs ne produisent

de la croissance qu’à condition d’avoir un cadre institutionnel solide.

Comparé aux approches marxistes, il ne considère pas les institutions

uniquement comme des instruments de domination de classe, mais comme des

"règles du jeu" qui peuvent évoluer pour le bénéfice collectif.

Face aux analyses purement géographiques (comme celles de Jared Diamond,

qui insistent sur les ressources naturelles ou le climat), North soutient que

les institutions jouent un rôle plus décisif pour expliquer pourquoi certains

pays riches en ressources restent pauvres.

6. Limites et critiques

Critiques contemporaines à l’époque

Lorsque Douglas North développe son approche dans les années

1970-1990, plusieurs économistes lui reprochent de donner aux institutions

un rôle trop central, presque exclusif. Les économistes néoclassiques estiment

que ses idées manquent de formalisation mathématique et qu’elles reposent sur

des analyses historiques difficiles à généraliser. D’autres, influencés par la

vision marxiste, jugent qu’il minimise les rapports de pouvoir et les

inégalités sociales derrière les institutions.

Critiques modernes

Aujourd’hui, ses travaux restent très respectés, mais

plusieurs limites sont mises en avant :

- Poids

excessif de l’histoire : la notion de path dependency

(dépendance de sentier) peut donner l’impression que les pays sont

prisonniers de leur passé, ce qui rend difficile d’expliquer des

"success stories" rapides comme celle de la Chine, qui a connu

un rattrapage spectaculaire malgré un héritage institutionnel autoritaire.

- Ambiguïté

des réformes institutionnelles : North insiste sur l’importance

d’institutions solides, mais il ne fournit pas toujours de recette claire

pour les mettre en place. Les politiques publiques inspirées de son

travail (par la Banque mondiale, par exemple) ont parfois échoué, car

"importer" des institutions occidentales dans des contextes

différents n’a pas donné les résultats espérés.

- Sous-estimation

d’autres facteurs : certains économistes soulignent que la géographie

(accès à la mer, climat), la culture (valeurs sociales, religion), ou

encore les ressources naturelles peuvent avoir autant d’importance que les

institutions. Jared Diamond, par exemple, insiste davantage sur les

contraintes environnementales dans son ouvrage Guns, Germs, and Steel.

- Institutions extractives qui réussissent temporairement : des pays comme la Chine ou le Vietnam semblent montrer qu’une croissance rapide peut exister même dans un cadre institutionnel peu libéral ou "inclusif", ce qui nuance la thèse de North.

En résumé, North a ouvert une voie majeure, mais son

approche ne doit pas être vue comme une explication unique et universelle du

développement. Elle s’inscrit dans un débat plus large où institutions,

culture, géographie et politiques économiques interagissent.

7. À retenir (synthèse finale)

- Les

institutions sont décisives pour la croissance : elles fixent les

"règles du jeu" économiques en garantissant la confiance, les

droits de propriété et la réduction des coûts de transaction.

- Institutions

formelles et informelles : les lois, tribunaux et constitutions

comptent, mais aussi les normes sociales et les valeurs collectives.

- Dépendance

de sentier (path dependency) : l’histoire influence fortement le

présent ; les choix institutionnels passés peuvent enfermer un pays dans

un cercle vertueux ou vicieux de développement.

- Comparaison

internationale : le succès économique de pays comme la Grande-Bretagne

(révolution industrielle) ou la Corée du Sud s’explique en partie par des

institutions inclusives et stables, contrairement à des pays bloqués par

la corruption ou l’instabilité.

- Actualité

: les débats sur le développement durable, la transition écologique ou la

lutte contre la pauvreté mondiale montrent que sans réformes

institutionnelles solides, les politiques économiques restent fragiles.

Termes importants à retenir : institutions, coûts de transaction, dépendance de sentier (path dependency), institutions inclusives / extractives, nouvelle économie institutionnelle.

8. Citations emblématiques

- « Institutions are the rules of

the game in a society, or, more formally, are the humanly devised

constraints that shape human interaction. »

(Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 1990, Cambridge University Press).

→ Cette citation résume la vision centrale de North : les institutions structurent les comportements économiques et conditionnent la performance des sociétés. - « History matters. »

(Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 1990).

→ En deux mots, North rappelle que le passé institutionnel d’un pays influence son présent et son avenir, idée reprise dans son concept de "path dependency". - « Economic history is about the

performance of economies through time. »

(Structure and Change in Economic History, 1981).

→ Ici, il insiste sur sa démarche : comprendre l’histoire économique, ce n’est pas seulement analyser des données, mais saisir comment les institutions et les règles évoluent et influencent la croissance.

9. Pour aller plus loin

Ouvrages de Douglas North

- Structure

and Change in Economic History (1981) : réflexion sur le rôle des

institutions dans les grandes évolutions économiques.

- Institutions,

Institutional Change and Economic Performance (1990) : son ouvrage

phare, où il expose en détail sa théorie institutionnelle de la

croissance.

- Violence

and Social Orders (2009, avec John Wallis et Barry Weingast) : analyse

des différents "ordres sociaux" et de leur rôle dans la

stabilité politique et le développement.

Articles et ressources complémentaires

- Daron

Acemoglu et James Robinson, Why Nations Fail (2012) : prolongement

direct des idées de North, avec une application à de nombreux cas

contemporains.

- Douglass

North’s Nobel Lecture (1993) : accessible en ligne sur le site officiel du

Prix Nobel, synthèse claire de ses apports.

- Vidéos

et podcasts de la Banque mondiale et du FMI sur les institutions et le

développement économique, qui s’appuient encore largement sur son héritage

intellectuel.