1. Présentation générale

Joseph Schumpeter est né le 8 février 1883 à Triesch

(aujourd’hui en République tchèque, alors dans l’Empire austro-hongrois) et

mort le 8 janvier 1950 aux États-Unis.

Issu d’un milieu bourgeois, il perd son père très jeune et

est élevé par sa mère qui s’installe à Vienne pour lui offrir une éducation de

qualité. Brillant étudiant, il suit des études de droit et d’économie à

l’Université de Vienne, où il fréquente les milieux intellectuels les plus

dynamiques de l’époque.

Il occupe plusieurs postes prestigieux : professeur

d’économie, ministre des Finances d’Autriche en 1919, banquier, puis enseignant

à Harvard aux États-Unis à partir de 1932. C’est là qu’il écrira l’essentiel de

son œuvre.

Ses domaines de travail principaux sont :

- la

dynamique du capitalisme,

- le

rôle de l’entrepreneur,

- l’innovation

technologique,

- les

cycles économiques.

Il est principalement connu pour son concept de "destruction

créatrice", une idée clé pour comprendre le fonctionnement du

capitalisme : selon lui, l’innovation détruit des structures anciennes mais en

crée de nouvelles, moteurs de croissance et de transformation économique.

2. Contexte historique et intellectuel

Joseph Schumpeter a vécu à une époque de profonds

bouleversements économiques, politiques et sociaux. Né à la fin du XIXe siècle,

il est témoin de la transition entre le capitalisme industriel classique et le

capitalisme moderne marqué par l’innovation technologique et la mondialisation

croissante.

Un monde en mutation

- Fin

du XIXe – début du XXe siècle : période d’expansion industrielle et

d’innovation technique (chemin de fer, électricité, sidérurgie,

automobile).

- Première

Guerre mondiale (1914-1918) : effondrement de plusieurs empires

européens (dont l’Empire austro-hongrois), montée des tensions sociales et

économiques.

- Crise

de 1929 et Grande Dépression : une période clé qui confirme selon

Schumpeter l’instabilité inhérente au capitalisme.

- Seconde

Guerre mondiale (1939-1945) : destruction massive, mais aussi relance

industrielle à partir de l’après-guerre.

Influence sur sa pensée

Ces événements l’amènent à réfléchir au caractère

cyclique du capitalisme : pour lui, les crises ne sont pas des accidents

mais des moments essentiels du renouvellement économique. Le capitalisme, selon

Schumpeter, avance par à-coups, porté par des innovations qui surgissent par

grappes et désorganisent l’ordre établi avant de créer un nouvel équilibre.

Il s’inscrit dans une tradition issue de Karl Marx (dont il

partage l’idée du changement structurel constant), tout en défendant la force

créatrice du capitalisme là où Marx voyait surtout sa fin inévitable. En cela,

Schumpeter est un économiste original qui prend au sérieux la dynamique

du progrès technique et le rôle central des entrepreneurs dans la

transformation du système.

3. Principales idées et contributions

Joseph Schumpeter a profondément marqué la pensée économique

en introduisant une vision dynamique du capitalisme. Voici ses principales

idées, expliquées de manière simple et illustrées par des exemples

concrets.

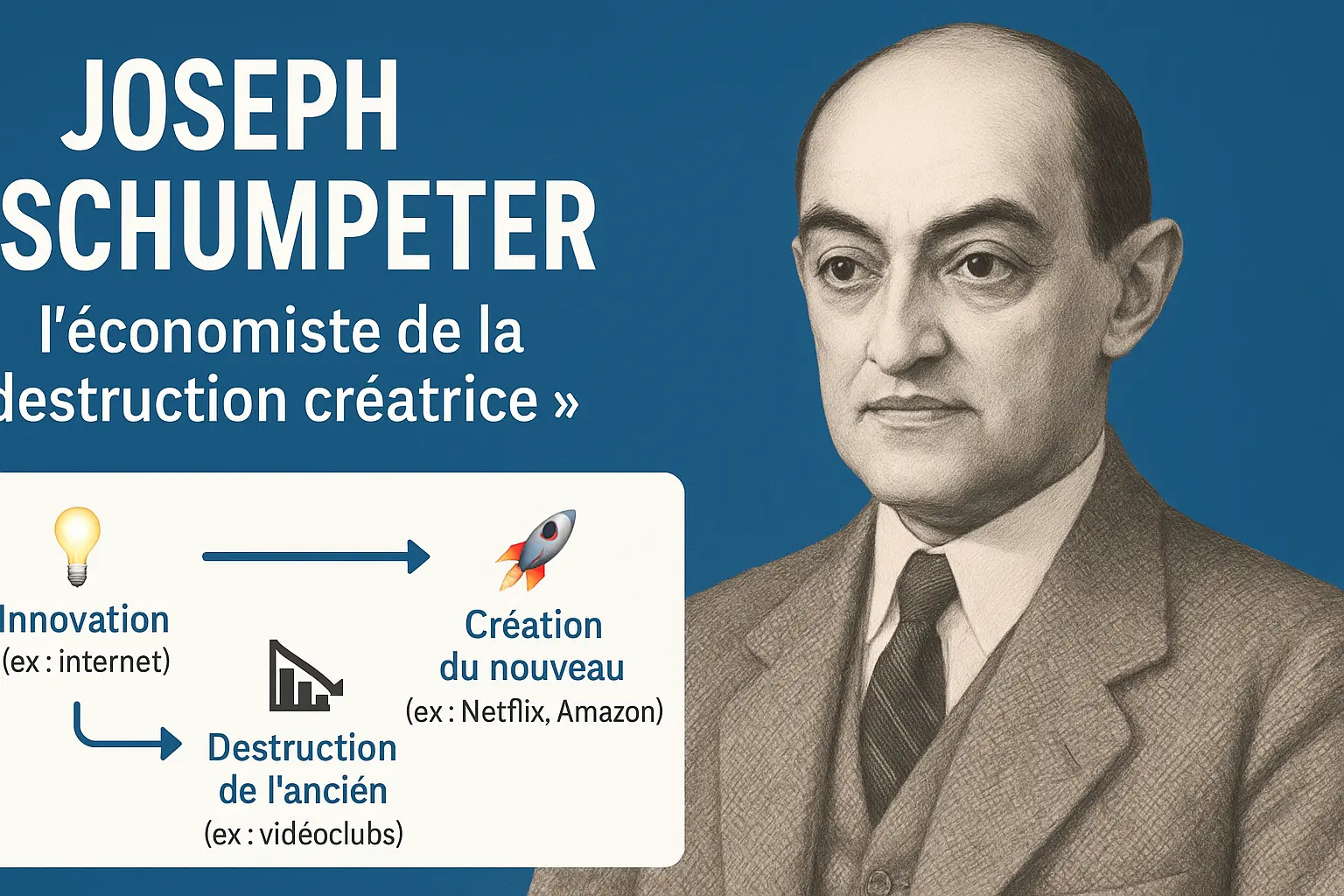

a. La destruction créatrice

Idée : Le capitalisme se transforme en permanence

grâce à l’innovation, qui détruit les anciennes structures économiques tout en

en créant de nouvelles, plus performantes.

Exemple : L’arrivée d’Internet a entraîné la

disparition de nombreuses entreprises (vidéoclubs comme Blockbuster) mais a

permis l’émergence de nouvelles (Netflix, Amazon, Google).

Impact : Ce concept est aujourd’hui fondamental pour

comprendre les mutations économiques, notamment dans les secteurs

technologiques ou face à l’automatisation.

b. Le rôle central de l’entrepreneur

Idée : L’entrepreneur est le moteur de l’innovation.

Ce n’est pas un simple gestionnaire : il prend des risques, invente, et modifie

l’ordre économique établi.

Exemple : Elon Musk avec Tesla ou SpaceX illustre

parfaitement cette idée : il bouscule les marchés traditionnels de l’automobile

et de l’aérospatiale.

Impact : Schumpeter est l’un des premiers à théoriser

l’entrepreneuriat comme force de transformation, ce qui influence encore

aujourd’hui l’économie de l’innovation.

c. Les cycles économiques longs

Idée : L’économie évolue selon des cycles longs (de

40 à 60 ans) marqués par des phases d’expansion, de stagnation et de crise,

liés aux vagues d’innovation.

Exemple : La révolution industrielle (machines à

vapeur), puis l’électricité, puis l’informatique, chacune ayant provoqué des

cycles d’euphorie puis de ralentissement.

Impact : Cette idée complète les théories classiques

sur les cycles courts (comme ceux de Kondratieff) en y intégrant l’effet de

l’innovation à long terme.

d. Le capitalisme est condamné à disparaître… mais pas

comme Marx l’imaginait

Idée : Schumpeter pense que le capitalisme pourrait

disparaître non à cause d’une révolution, mais à cause de son succès même.

Une société trop rationnelle, bureaucratique et technocratique pourrait

étouffer l’esprit entrepreneurial.

Exemple : Dans certaines grandes entreprises

actuelles, l’innovation est freinée par des processus administratifs lourds.

Cela illustre la crainte de Schumpeter d’un capitalisme "fatigué" et

figé.

Impact : Cette idée suscite encore aujourd’hui des

débats sur la bureaucratisation, l’initiative privée, et la vitalité des

économies développées.

4. Influence et postérité

Joseph Schumpeter est aujourd’hui considéré comme l’un des

économistes les plus originaux du XXe siècle. Sa pensée, longtemps en marge des

courants dominants (notamment du keynésianisme), a profondément influencé les

réflexions sur l’innovation, l’entrepreneuriat et la dynamique du capitalisme.

Influence sur les politiques économiques

- Dans

les années 1980-2000, ses idées sont redécouvertes avec l’essor de la "nouvelle

économie", liée aux technologies de l’information.

- Il

inspire les politiques de soutien à l’innovation, à la création

de start-up, et à l’accompagnement de l’entrepreneuriat.

- Des

institutions comme la Commission européenne ou la Banque mondiale se

réfèrent à ses travaux pour justifier les investissements dans la recherche

et le développement (R&D).

Influence sur les autres économistes

- Schumpeter

a influencé des courants hétérodoxes comme l’économie évolutionniste,

qui étudie les transformations du système économique à long terme.

- Des

auteurs contemporains comme Philippe Aghion, Richard Nelson

ou Bengt-Åke Lundvall ont développé des modèles intégrant

innovation, concurrence et croissance, dans la lignée de ses travaux.

Idées encore d’actualité

- Le

concept de destruction créatrice est utilisé aujourd’hui pour

analyser la montée des GAFA, la crise des secteurs traditionnels

(comme l’automobile ou le textile), ou encore la transition écologique.

- Le

rôle de l’entrepreneur comme acteur central de l’économie moderne

est mis en avant dans tous les programmes d’économie d’entreprise ou

d’innovation.

- Les

craintes de Schumpeter sur la bureaucratisation du capitalisme résonnent

avec les débats actuels sur l’innovation freinée par les structures trop

rigides.

5. À retenir (synthèse)

Voici les points essentiels à mémoriser sur Joseph

Schumpeter pour un élève de lycée en SES ou en économie :

¾

Économiste austro-américain, né en 1883,

mort en 1950, professeur à Harvard.

¾

Il a développé une vision dynamique et innovante du capitalisme.

¾

Il est célèbre pour le concept de destruction créatrice :

l’innovation détruit l’ancien pour créer du nouveau.

¾

L’entrepreneur

est selon lui le moteur du changement économique.

¾

Il théorise l’existence de cycles économiques longs, liés aux grandes

vagues d’innovations.

¾

Il anticipe une possible disparition du

capitalisme, non pas par révolution, mais par excès de bureaucratie.

¾

Son influence est majeure dans les domaines de l’innovation,

de l’économie de la connaissance et des politiques industrielles modernes.

¾

Ses idées sont

toujours très utilisées pour comprendre les mutations économiques

actuelles, notamment dans la tech, les start-ups ou la transition écologique.

6. Illustration schématique (exemple) en HTML et CSS

Ce schéma illustre le cycle de la destruction créatrice,

où l’innovation bouscule un marché existant, détruit l’ancien système, et en

fait émerger un nouveau.

7. Citations emblématiques

Voici une citation courte et marquante qui résume

l’essentiel de la pensée de Joseph Schumpeter sur le capitalisme et

l’innovation :

« Le processus d’innovation est une destruction

créatrice. »

— Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie (1942)

Cette formule résume son idée centrale : le capitalisme

progresse en détruisant l’ancien pour faire émerger le nouveau. Il ne

s’agit pas d’un processus paisible, mais d’un bouleversement permanent de

l’économie, nécessaire pour le progrès.

Pour aller plus loin – Exemples contemporains

Les idées de Joseph Schumpeter restent d'une grande

actualité, notamment dans l’analyse des transformations économiques rapides

dues à l’innovation technologique. Voici quelques exemples contemporains

où sa pensée s’applique directement :

Les géants du numérique (GAFA)

Les entreprises comme Google, Apple, Facebook (Meta)

ou Amazon illustrent parfaitement la destruction créatrice :

- Elles

ont remplacé ou marginalisé des acteurs traditionnels (journaux

papier, magasins physiques, agences de publicité).

- Elles

créent de nouvelles formes d’activité (e-commerce, cloud, économie

de l’attention, intelligence artificielle).

Schumpeter permet de comprendre comment l’innovation

numérique redessine l’économie mondiale.

L’intelligence artificielle (IA) et la robotisation

- Les

progrès de l’IA menacent certains métiers (ex. : comptabilité, traduction,

service client), mais en créent d'autres (ingénieurs en IA,

éthiciens de la tech…).

- Les

entreprises qui n’innovent pas sont remplacées par celles qui

automatisent et transforment leur modèle économique.

La transition écologique

- Le

développement des énergies renouvelables remplace progressivement

les énergies fossiles, entraînant la disparition d'industries anciennes

(ex. : charbon) au profit de nouvelles (ex. : panneaux solaires,

batteries).

- La

destruction créatrice s’applique aussi ici : changer pour durer.

En éducation et formation

- Les

plateformes d’apprentissage en ligne (comme Coursera, Khan Academy

ou MonCursus) redéfinissent les formes traditionnelles d’éducation.

- Cela

entraîne la disparition de certains modèles classiques tout en

ouvrant des possibilités nouvelles d’accès au savoir.

Conclusion

Schumpeter est un auteur clé pour comprendre le monde

actuel. Dans un contexte de crises multiples et de révolutions

technologiques rapides, ses analyses nous aident à ne pas craindre le

changement, mais à l’analyser comme une étape nécessaire du progrès.