1. Présentation générale

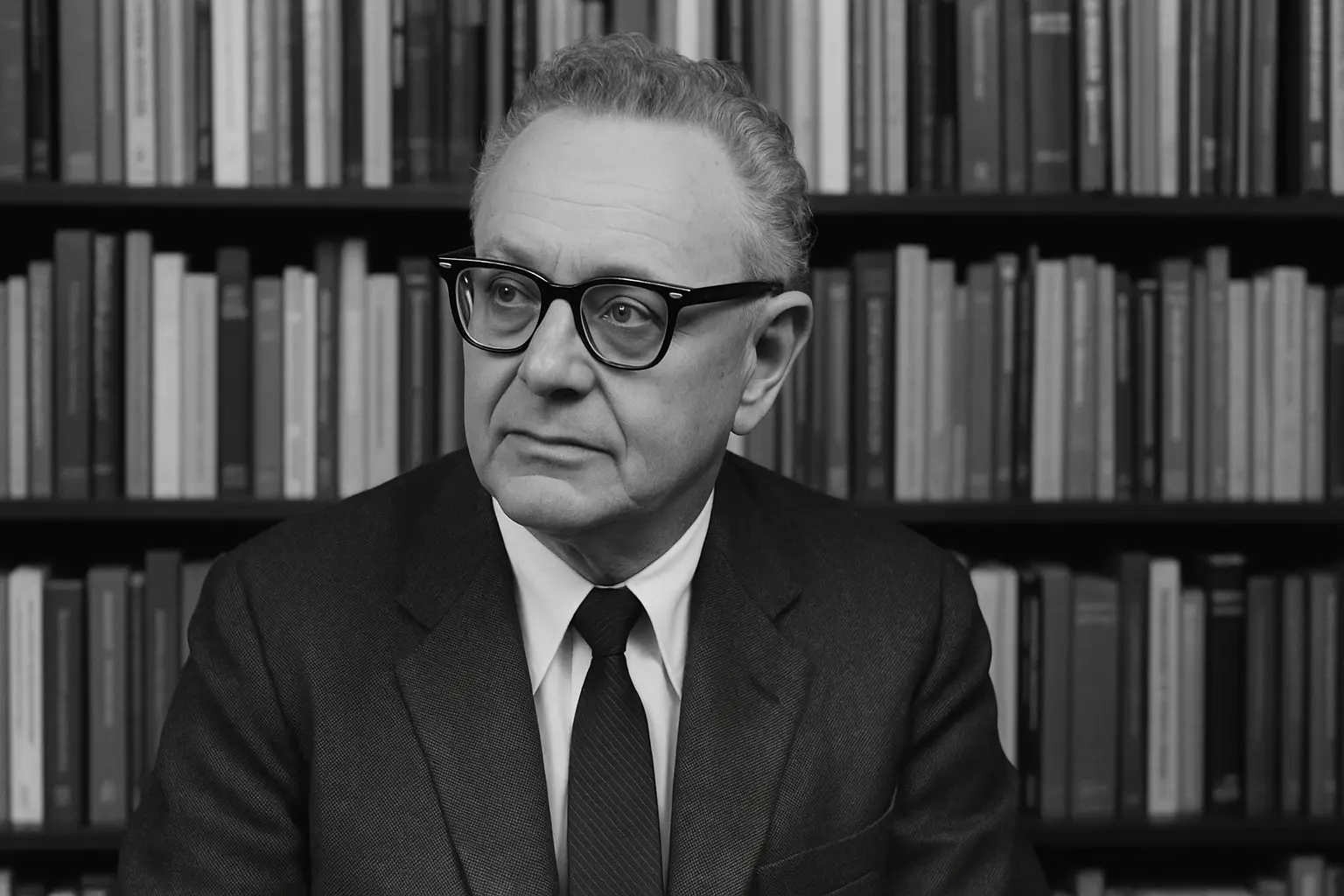

Paul Samuelson est né le 15 mai 1915 à Gary, dans

l'État de l'Indiana (États-Unis), dans une famille juive d’origine modeste. Il

est décédé le 13 décembre 2009 à Belmont, dans le Massachusetts. Très

jeune, il se passionne pour les mathématiques et l’économie, disciplines qu’il

va contribuer à rapprocher tout au long de sa carrière.

Il étudie d’abord à l’Université de Chicago, puis soutient

son doctorat au Massachusetts Institute of Technology (MIT), où il

enseignera toute sa vie et contribuera à en faire l’un des plus grands centres

mondiaux de recherche économique.

Samuelson est souvent considéré comme le père de

l’économie moderne néoclassique, pour avoir introduit les outils

mathématiques dans l’analyse économique de façon systématique. Il est également

l’auteur du tout premier manuel d’économie moderne largement diffusé dans le

monde entier (Economics, 1948), qui a formé des générations d’étudiants.

Prix Nobel d’économie en 1970, il est récompensé pour

avoir « élevé le niveau scientifique de l’analyse économique ». Il a travaillé

sur de nombreux domaines : le commerce international, la politique budgétaire,

la croissance, la finance, les biens publics, les inégalités, etc.

💡 Pourquoi est-il

connu ?

Paul Samuelson est célèbre pour avoir intégré rigueur mathématique et

théorie économique, pour avoir influencé la politique économique

keynésienne après-guerre, et pour son manuel "Economics",

vendu à plusieurs millions d’exemplaires.

2. Contexte historique et intellectuel

Paul Samuelson développe ses idées dans un XXe siècle marqué

par des bouleversements économiques et politiques majeurs. Il est

adolescent pendant la Grande Dépression des années 1930, une crise

mondiale qui remet en question les certitudes économiques classiques. Ce

traumatisme économique va fortement marquer sa pensée : comme beaucoup

d’économistes de sa génération, il cherche à construire des outils permettant

de mieux comprendre les crises et de les prévenir.

Au cours de sa carrière, Samuelson est également témoin de :

- la Seconde

Guerre mondiale,

- la montée

du keynésianisme avec l'influence croissante des idées de John Maynard

Keynes,

- la Guerre

froide, qui pousse à repenser le rôle de l’État face au communisme,

- les Trente

Glorieuses, période de forte croissance et de plein emploi dans les

pays développés, durant laquelle les politiques économiques keynésiennes

dominent,

- et

les débuts de la mondialisation et de la finance moderne à la fin

du XXe siècle.

Dans ce contexte, l’économie devient une science

stratégique pour orienter les choix publics : il faut éviter les crises,

stimuler la croissance, réduire le chômage, et stabiliser les marchés.

Samuelson participe à cet effort en proposant des modèles clairs, formalisés,

utilisables par les gouvernements.

Il se situe à la croisée de deux influences majeures :

- Keynes,

qu’il contribue à traduire en langage mathématique pour le rendre

opérationnel ;

- la théorie

néoclassique, qu’il veut moderniser en lui donnant plus de précision

analytique.

Samuelson incarne donc l’émergence de ce qu’on appelle

parfois la synthèse néoclassique-keynésienne : une tentative de

réconcilier les apports de Keynes avec les outils traditionnels de l’économie

classique. Cette synthèse va dominer la pensée économique académique et

politique dans les décennies suivant la Seconde Guerre mondiale.

3. Principales idées et contributions

1. L’usage des mathématiques en économie

Paul Samuelson est le premier économiste à formuler de

manière systématique les théories économiques à l’aide des mathématiques.

Dans son ouvrage fondamental Foundations of Economic Analysis (1947), il

montre que les comportements des consommateurs et des producteurs peuvent être

modélisés à l’aide d’outils comme le calcul différentiel, les équations

d’optimisation, etc.

👉

Exemple : pour représenter le comportement du consommateur, Samuelson

propose de maximiser une fonction d’utilité sous contrainte budgétaire. Ce

formalisme est aujourd’hui la base de la microéconomie moderne.

2. La synthèse néoclassique-keynésienne

Samuelson joue un rôle central dans la réconciliation

entre la pensée keynésienne (centrée sur la demande, l’instabilité, et

l’intervention de l’État) et la pensée néoclassique (centrée sur

l’offre, les marchés, et l’équilibre).

Il développe un modèle dans lequel les marchés fonctionnent en théorie selon

les lois classiques, mais où l’intervention de l’État est justifiée à court

terme pour corriger les déséquilibres conjoncturels.

👉

Exemple concret : en cas de récession, une politique budgétaire de

relance (comme celle du New Deal ou des plans de relance modernes) peut ramener

l’économie à son niveau de production potentiel. Ce type de raisonnement est

devenu dominant après 1945.

3. Le modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) du commerce

international

En reprenant et prolongeant les travaux de Heckscher et

Ohlin, Samuelson contribue à un modèle qui explique le commerce entre pays en

fonction de leurs dotations en facteurs de production (travail, capital…).

👉

Exemple : un pays riche en capital (comme l’Allemagne) exportera des

biens nécessitant beaucoup de capital (machines), tandis qu’un pays riche en

main-d'œuvre (comme le Bangladesh) exportera des biens nécessitant beaucoup de

travail (textile).

Ce modèle reste une référence majeure dans la théorie du commerce

international.

4. La théorie du bien public

Samuelson est le premier à formaliser la notion de bien

public : un bien dont la consommation par une personne ne diminue pas celle

des autres, et dont on ne peut pas exclure les individus. Il montre que le

marché seul ne permet pas de produire efficacement ce type de biens, et que

l’État a un rôle à jouer.

👉

Exemple : la défense nationale, l’éclairage public, ou les

infrastructures de base. Ces services sont généralement financés par l’impôt,

car leur production privée serait insuffisante ou inefficace.

5. Le multiplicateur keynésien et les stabilisateurs

automatiques

Samuelson popularise l’idée selon laquelle une dépense

publique ou privée entraîne un effet démultiplié sur l’économie, car elle

génère du revenu, qui devient à son tour une nouvelle dépense, etc. Il souligne

aussi que certains mécanismes (comme l’impôt progressif ou les allocations

chômage) jouent le rôle de stabilisateurs automatiques en amortissant

les chocs économiques.

👉

Exemple : en période de crise, les allocations chômage soutiennent la

consommation des ménages, ce qui limite la récession.

4. Influence et postérité

Paul Samuelson a profondément transformé l’économie, tant

sur le plan académique, que politique et pédagogique. Son

influence s’étend sur plusieurs générations d’économistes et de décideurs

publics, aux États-Unis comme dans le reste du monde.

Influence académique

Samuelson a joué un rôle central dans la "scientifisation"

de l’économie. Grâce à lui, l’économie est devenue une discipline fondée sur

des modèles formels, rigoureux, et mathématisés, à l’image des sciences

dures. Son approche est devenue la norme dans les universités, les banques

centrales, les institutions internationales (comme le FMI ou l’OCDE) et les

centres de recherche économique.

Le MIT, où il a enseigné, est devenu sous son

impulsion un centre mondial de la pensée économique, formant de nombreux

lauréats du prix Nobel (comme Robert Solow, Joseph Stiglitz ou Paul Krugman).

Influence politique

Sur le plan des politiques publiques, Samuelson a contribué

à légitimer le rôle de l’État dans l’économie, en s’appuyant sur les

idées keynésiennes adaptées au contexte américain d’après-guerre. Il a

conseillé plusieurs présidents américains, notamment John F. Kennedy, sur les

choix budgétaires et fiscaux.

👉

Ses idées ont inspiré la mise en œuvre de politiques de relance budgétaire,

la progressivité de l’impôt, ou encore le financement public de certains

secteurs stratégiques (recherche, infrastructures, éducation).

Héritage intellectuel

Ses travaux sur le commerce international, les biens publics

ou la théorie de la consommation sont encore largement enseignés et

utilisés aujourd’hui. Certains de ses modèles sont présents dans les manuels

d’économie de lycée et du Baccalauréat International.

Cela dit, à partir des années 1970, de nouveaux courants

(comme l’école monétariste de Milton Friedman ou les approches néolibérales)

ont critiqué l’interventionnisme keynésien et la modélisation trop abstraite.

Néanmoins, la synthèse keynésienne de Samuelson reste la référence dominante

dans l'enseignement de base de l’économie.

Un manuel à impact mondial

Son manuel Economics, publié pour la première fois en

1948, a été traduit dans plus de 40 langues et vendu à des millions

d’exemplaires. Il a permis de diffuser la pensée économique moderne auprès d’un

très large public. Il a également contribué à standardiser l’enseignement de

l’économie dans le monde entier.

5. À retenir (synthèse)

✅ Paul Samuelson (1915–2009)

est un économiste américain majeur du XXe siècle, premier lauréat américain du

prix Nobel d’économie (1970).

✅ Il a introduit l’usage

rigoureux des mathématiques en économie, faisant de la discipline une

science plus formelle et prédictive.

✅ Il est le principal artisan de

la synthèse néoclassique-keynésienne, conciliant le rôle du marché et

celui de l’État.

✅ Ses travaux ont influencé la politique

économique des États-Unis après 1945, en justifiant l’intervention publique

pour stabiliser l’économie.

✅ Il a contribué à des modèles

encore enseignés aujourd’hui, notamment sur les biens publics, le commerce

international (modèle HOS), et la théorie de la demande.

✅ Son manuel

"Economics" est l’un des plus diffusés au monde et a formé des

générations d’étudiants.

✅ Son héritage reste vivant

dans l’enseignement et les institutions économiques, malgré l’émergence de

courants alternatifs à partir des années 1970.

6. Illustration schématique (exemple) en HTML et CSS

🧩 Thème du schéma :

Comment Samuelson combine les apports de Keynes et des néoclassiques pour

stabiliser l’économie.

📚 Lecture du schéma :

- À

gauche, Keynes insiste sur le rôle de l’État pour relancer la

demande en période de crise.

- À

droite, les néoclassiques affirment que les marchés s’autorégulent

à long terme.

- Samuelson,

au centre, combine les deux : il propose une économie où l’État

intervient à court terme, mais les lois de l’offre et de la demande

prévalent à long terme.

7. Citations emblématiques

🗣️ Voici une citation

célèbre de Paul Samuelson qui résume bien sa conception du rôle de l’économie

et de l’économiste :

« L’économiste peut dire avec certitude que deux mains

valent mieux qu’une, mais il lui faut un modèle pour dire si deux lames de

rasoir valent mieux qu’une. »

🔎 Explication :

Par cette formule, Samuelson insiste sur la nécessité de modèles rigoureux

en économie, même pour des questions qui paraissent simples. Il oppose les

vérités évidentes du sens commun aux conclusions économiques, qui dépendent de

variables complexes et d’une bonne analyse.

Cela résume bien sa volonté de faire de l’économie une science exigeante,

mais toujours connectée à des problèmes concrets.

Une autre citation, souvent utilisée pour illustrer son

réalisme :

« L’économie a progressé à travers l’histoire comme un

escargot sur une lame de rasoir. »

🔎 Cela reflète son humilité

face aux limites de la science économique, et son souci constant de ne pas

en faire une science idéologique ou dogmatique.

📘 Pour aller plus loin –

Exemples contemporains

1. Les politiques de relance post-COVID-19

Face à la crise économique provoquée par la pandémie de

COVID-19, les gouvernements ont massivement utilisé les idées popularisées

par Samuelson : soutien à la demande par la dépense publique,

stabilisateurs automatiques, politiques budgétaires coordonnées. Les plans de

relance aux États-Unis (American Rescue Plan) ou en Europe (NextGenerationEU)

sont dans la droite ligne de la synthèse keynésienne.

2. Les débats sur les biens publics et l’investissement

dans les infrastructures

Samuelson a formalisé la notion de bien public, ce

qui reste essentiel pour comprendre pourquoi l’État finance des services comme

la santé, l’éducation, la recherche ou encore les réseaux de transport.

Aujourd’hui, face aux enjeux climatiques ou numériques, les économistes

s’appuient encore sur ses travaux pour justifier des investissements publics

massifs.

3. Le rôle des modèles économiques dans les décisions

politiques

Que ce soit à la Banque centrale européenne, au FMI ou à la

Réserve fédérale américaine, les modèles mathématiques hérités de Samuelson

servent encore à simuler l’impact des décisions : variation des taux

d’intérêt, effets d’une hausse du salaire minimum, conséquences d’un choc

énergétique… Ces modèles influencent concrètement les choix économiques au plus

haut niveau.

4. La formation des étudiants et l’enseignement de

l’économie

Le manuel Economics de Samuelson a inspiré des

générations d’ouvrages scolaires. Même s’il a été actualisé par d’autres

auteurs (notamment William Nordhaus), il reste une référence incontournable

dans l’enseignement secondaire et universitaire, y compris dans les

programmes d’IB Economics (HL et SL). Son influence est perceptible dans

la structure même des cours : introduction à la microéconomie, à la

macroéconomie, au rôle de l’État, aux questions de commerce, etc.