1. Présentation générale

Jean Fourastié est un économiste, essayiste et haut

fonctionnaire français, né le 15 avril 1907 à Saint-Benin-d’Azy,

un village situé dans le département de la Nièvre, en Bourgogne. Il est mort le

25 juillet 1990 à Douelle, dans le Lot.

Issu d’un milieu modeste, il fait des études brillantes qui

le conduisent à l’École libre des sciences politiques, puis à l’École nationale

d’administration, où il se forme aux questions économiques et administratives.

Il est surtout connu pour avoir popularisé l’expression «

Les Trente Glorieuses », qui désigne la période de croissance rapide et de

modernisation de l’économie française et européenne entre 1945 et 1975.

Tout au long de sa carrière, il occupe plusieurs postes

importants :

¾ Inspecteur

des finances,

¾ Conseiller

économique,

¾ Directeur

d’études à l’École pratique des hautes études,

¾ Professeur

au Conservatoire national des arts et métiers.

Jean Fourastié a consacré sa vie à comprendre comment les

sociétés se modernisent, comment le progrès technique et les gains de

productivité transforment la vie quotidienne, et comment l’économie se

structure après les grandes guerres.

Son approche se distingue par un optimisme raisonné : il

croyait que le progrès économique pouvait libérer l’humanité de la pauvreté

matérielle, tout en reconnaissant les limites et les risques d’un développement

trop rapide.

2. Contexte historique et intellectuel

Après la Seconde Guerre mondiale, la France est un

pays à reconstruire. Ses villes, ses usines et ses voies de communication ont

été gravement détruites. L’économie est affaiblie, la production industrielle

est inférieure de moitié à celle d’avant-guerre et le moral de la population est

éprouvé par cinq années d’occupation.

Mais dès 1945, plusieurs facteurs vont permettre une

reprise rapide et spectaculaire :

¾ Le

Plan Marshall (1948) : ce programme américain d’aide financière et

matérielle apporte des milliards de dollars qui servent à acheter des machines,

des matières premières et à financer la modernisation.

¾ L’industrialisation

accélérée : l’État planifie et soutient le redéploiement de secteurs

stratégiques comme l’énergie, la sidérurgie, l’automobile et la chimie.

¾ La

mécanisation de l’agriculture : les tracteurs remplacent le travail manuel,

la productivité agricole augmente, libérant de la main-d’œuvre pour l’industrie

et les services.

¾ Le

développement des infrastructures : routes, autoroutes, barrages

hydroélectriques, réseaux téléphoniques sont modernisés pour soutenir la

production et le commerce.

¾ La

montée du pouvoir d’achat et la société de consommation : les salaires

progressent, et les ménages s’équipent en biens qui transforment leur vie

quotidienne (électroménager, voiture, télévision).

Entre 1945 et 1975, le produit intérieur brut (PIB)

français croît en moyenne de 5 à 7 % par an, un rythme encore jamais

connu auparavant. Ce phénomène est si spectaculaire que Jean Fourastié parle

d’une « révolution invisible » : la transformation économique se fait

sans bouleversement politique majeur, sans violence, mais elle change

profondément les modes de vie.

La France passe alors d’une société agricole à une société

urbaine, industrielle et de consommation. Le confort matériel progresse à un

rythme fulgurant. Par exemple :

- Le

nombre de réfrigérateurs passe de moins de 10 % des foyers en 1950 à plus

de 80 % en 1970.

- La

durée de travail hebdomadaire diminue, laissant plus de temps libre aux

Français.

- Les

services (santé, éducation, loisirs) se développent fortement.

Jean Fourastié observe ces transformations avec un regard à

la fois enthousiaste et lucide :

- Enthousiaste,

parce qu’il y voit la preuve que le progrès technique peut apporter

l’abondance et améliorer la condition humaine.

- Lucide,

car il comprend que cette prospérité ne pourra pas durer éternellement :

une fois les ménages équipés, la consommation ne peut plus croître au même

rythme. Il pressent que la recherche permanente de gains de productivité

conduira à de nouvelles difficultés, comme le chômage structurel et

des déséquilibres sociaux.

Il souligne aussi que cette croissance rapide repose sur une

exploitation massive des ressources naturelles et sur des choix technologiques

qui, à long terme, poseront des questions environnementales.

En ce sens, Jean Fourastié est l’un des premiers économistes

français à avoir réfléchi de façon globale aux conséquences économiques,

sociales et écologiques du progrès technique.

3. Les principales idées et contributions

a) La notion des Trente Glorieuses

Dans son ouvrage majeur Les Trente Glorieuses, ou la

révolution invisible de 1946 à 1975 (paru en 1979), Jean Fourastié

décrit avec précision cette période exceptionnelle de l’histoire économique

française et européenne.

Il montre comment, en l’espace de trente ans, la société est

passée :

¾ de

la pauvreté et des pénuries de l’après-guerre,

¾ à

une société d’abondance et de consommation de masse,

¾ avec

des progrès remarquables dans la santé, l’éducation, l’équipement des ménages

et l’espérance de vie.

Il emploie l’expression « révolution invisible »

parce que cette transformation ne s’est pas faite par une guerre, une

révolution politique ou une crise brutale : elle a eu lieu de façon

progressive, presque silencieuse, grâce au progrès technique, aux gains de

productivité, et à l’organisation économique.

Selon lui, ces décennies ont permis de :

¾ doubler

le niveau de vie moyen,

¾ réduire

considérablement la part de la population vivant dans la pauvreté,

¾ transformer

les modes de vie (alimentation, loisirs, mobilité).

Jean Fourastié insiste sur le fait que ces évolutions

étaient inédites par leur ampleur et leur rapidité, et qu’elles constituent

l’un des plus grands bouleversements de l’histoire économique moderne.

b) La dynamique de la consommation

Jean Fourastié explique que la consommation suit un cycle

en deux grandes phases :

- La

phase d’équipement initial

Dans un premier temps, les ménages consacrent une part importante de leur revenu à l’achat des biens essentiels qui leur manquaient jusque-là. Dans la France des années 1950-1960, cela signifie :

·

équiper le logement d’un réfrigérateur, d’une

machine à laver, d’une cuisinière moderne,

·

acheter une voiture individuelle,

·

installer le chauffage central,

·

accéder aux loisirs et aux vacances.

Cette phase génère une forte demande qui stimule

l’industrie, l’emploi et la croissance.

- La

phase de renouvellement

Une fois que la plupart des ménages possèdent ces équipements, la dynamique change. Les achats deviennent principalement des remplacements ou des améliorations (par exemple : changer un réfrigérateur en état de marche pour un modèle plus performant ou esthétique).

Dans cette deuxième phase :

·

la consommation progresse plus lentement,

·

l’économie ne bénéficie plus du même effet de

rattrapage,

·

la croissance repose davantage sur l’innovation

et la création de nouveaux besoins.

Pour illustrer ce phénomène, Fourastié prenait déjà

l’exemple du téléphone portable : quand tous les foyers sont équipés, la

croissance du marché dépend uniquement de la vitesse de renouvellement des

appareils ou de l’apparition de nouvelles fonctionnalités qui incitent les

consommateurs à changer plus souvent.

Cette observation est aujourd’hui encore plus pertinente :

dans les économies développées, une grande partie de la consommation concerne

le renouvellement (smartphones, voitures, électroménager) et non l’équipement

initial.

Fourastié montre ainsi que le ralentissement progressif de

la croissance est un phénomène normal, lié à la saturation relative des

marchés et à l’évolution des besoins.

c) Le lien entre productivité et pouvoir d’achat

Jean Fourastié insiste sur une idée centrale de sa pensée :

Les gains de productivité sont la principale source

durable d’augmentation du pouvoir d’achat et de progrès social.

Qu’est-ce que la productivité ?

La productivité mesure l’efficacité avec laquelle on produit des biens et des

services. Elle se calcule, par exemple, en comparant la quantité produite avec

le nombre d’heures de travail nécessaires.

Fourastié explique que, lorsque les entreprises deviennent

plus productives grâce à :

¾ une

meilleure organisation du travail,

¾ la

mécanisation et l’automatisation,

¾ l’innovation

technologique,

elles parviennent à produire plus vite et à moindre coût.

Pourquoi cela fait-il baisser les prix réels ?

Si un produit demande deux fois moins de temps de travail qu’avant, il devient moins

cher en valeur réelle, même si son prix affiché augmente légèrement avec

l’inflation.

Fourastié donne l’exemple de l’électricité :

¾ En

1925, il fallait beaucoup de main-d’œuvre et d’équipements coûteux pour

produire 1 kilowattheure.

¾ En

1970, les centrales modernes permettent de produire la même quantité

d’électricité en consommant beaucoup moins de ressources et de travail humain.

¾ Résultat :

le coût réel de l’électricité pour le consommateur a chuté.

Ce mécanisme est valable pour de nombreux biens

industriels, comme :

¾ les

vêtements fabriqués en série,

¾ les

appareils électroménagers,

¾ les

voitures.

Conséquence majeure : la part du revenu consacrée à

ces biens diminue progressivement, ce qui libère du pouvoir d’achat pour

d’autres usages (loisirs, éducation, santé).

Fourastié souligne que cette dynamique explique en grande

partie l’élévation du niveau de vie pendant les Trente Glorieuses.

En revanche, dans les services peu mécanisables (comme la

coiffure, le soin aux personnes âgées, l’éducation), la productivité progresse

peu : les coûts augmentent donc relativement plus vite, et leur « prix réel »

peut même croître.

d) La mesure du « prix réel »

Pour comprendre l’évolution du coût de la vie et du pouvoir

d’achat sur plusieurs décennies, Jean Fourastié propose un indicateur original

et simple :

Le prix réel d’un produit, c’est le temps de travail

qu’il faut pour pouvoir l’acheter.

Pourquoi cette mesure ?

Parce qu’elle permet de comparer les époques en neutralisant :

¾ les

hausses de prix sectorielles, c’est-à-dire le fait que certains produits

augmentent plus vite que d’autres (par exemple, les loyers ou les soins

médicaux),

¾ l’évolution

des salaires, qui ne progresse pas toujours au même rythme que les prix.

Comment cela fonctionne concrètement ?

On calcule combien d’heures de travail un salarié doit effectuer pour acheter

un bien donné.

Si, au fil du temps, le nombre d’heures nécessaires diminue, cela signifie que

le produit est devenu « moins cher » en réalité, même si son prix affiché en

euros a augmenté.

Exemple expliqué pas à pas

Prenons l’exemple d’un réfrigérateur :

¾ En

1950, un ouvrier devait peut-être travailler 3 semaines pour pouvoir

l’acheter.

¾ En

1970, avec la hausse des salaires et la baisse des coûts de production, il ne

fallait plus que 5 jours de travail.

¾ Aujourd’hui,

il suffit parfois d’une journée ou moins.

Donc le réfrigérateur coûte moins de temps de travail,

c’est-à-dire moins de richesse réelle.

Autre exemple contrasté

Pour la coupe de cheveux, il n’y a pas eu de gain de productivité

spectaculaire :

¾ Un

coiffeur met toujours environ 30 minutes par client,

¾ Le

coût de la prestation dépend surtout du salaire et des charges.

Résultat : la coupe de cheveux coûte aujourd’hui autant ou plus de temps de

travail qu’avant, son « prix réel » n’a pas baissé.

Pourquoi cet indicateur est utile ?

Il permet de comparer de façon juste l’évolution du pouvoir d’achat, sans être

trompé par l’inflation ni par les moyennes globales.

Jean Fourastié considérait que cette mesure apportait une

vision objective et concrète du progrès économique.

e) Les limites de la croissance

Jean Fourastié ne se contentait pas de célébrer les progrès

spectaculaires de la production et de la consommation. Il avait aussi une

vision lucide et parfois inquiète sur l’avenir.

Dès les années 1960-1970, il anticipait plusieurs limites

majeures de cette croissance rapide :

- La

saturation relative des marchés

Quand la majorité des ménages est équipée de biens essentiels (réfrigérateur, voiture, télévision), la consommation ne peut plus croître au même rythme qu’avant.

Fourastié montrait que cette saturation entraîne :

·

un ralentissement mécanique de la production

industrielle,

·

une dépendance accrue à l’innovation et au

marketing pour stimuler la demande (nouveaux modèles, obsolescence programmée).

Ce phénomène est visible aujourd’hui : dans beaucoup de pays développés, la

croissance repose surtout sur le renouvellement et non sur l’équipement

initial.

ii.

Le risque de chômage de masse

Il expliquait que les gains de productivité permettent de produire

autant, voire plus, avec moins de travailleurs.

Dans la première phase de croissance, la demande augmente tellement qu’elle

compense ces effets : on a besoin de main-d’œuvre dans les usines et les

services.

Mais quand la consommation ralentit, le progrès technique peut aboutir à :

·

des suppressions d’emplois industriels,

·

un chômage persistant et structurel.

Fourastié voyait dans cette évolution une contradiction du progrès : la

richesse globale augmente, mais le travail humain devient moins nécessaire, ce

qui peut fragiliser la cohésion sociale.

iii.

L’impact écologique

Enfin, il est l’un des premiers économistes français à souligner que cette

production de masse entraîne :

·

une consommation accrue de ressources naturelles

(énergie, matières premières),

·

des pollutions diverses (air, eau, sols),

·

des risques pour la santé et l’environnement.

Même si les préoccupations environnementales étaient moins présentes à son

époque, Fourastié comprenait déjà que le modèle de croissance devait être repensé

à long terme pour être compatible avec la protection de la planète.

Ces constats sont aujourd’hui très actuels, car ils

annoncent :

¾ les

débats sur la transition écologique,

¾ les

questions sur l’automatisation et l’intelligence artificielle,

¾ les

discussions sur la « croissance durable » ou la « décroissance ».

En ce sens, Jean Fourastié a eu une vision précurseur

des défis que rencontrent aujourd’hui les sociétés industrialisées.

4. Influence et postérité

Jean Fourastié n’est pas considéré comme un grand

théoricien international de l’économie, au même titre que Keynes, Marx

ou Friedman, dont les idées ont inspiré des écoles de pensée entières et

ont profondément structuré la science économique mondiale.

Cependant, en France, son œuvre a eu un impact profond et

durable, à plusieurs niveaux :

¾ Les

décideurs publics

Ses analyses et prévisions ont influencé de nombreux responsables politiques et

hauts fonctionnaires pendant les Trente Glorieuses et au-delà. Son

approche montrait que l’État devait accompagner la modernisation économique

(infrastructures, formation, productivité) tout en anticipant ses limites

sociales et écologiques.

Par exemple, ses réflexions ont nourri les politiques de planification

économique, comme celles du Commissariat général au Plan.

¾ Les

réflexions sur le progrès économique

Fourastié a contribué à ancrer dans la culture française l’idée que le progrès

technique est une chance pour l’humanité, car il permet de réduire la

pauvreté et d’améliorer les conditions de vie.

Son expression « révolution invisible » est devenue célèbre, car elle

résume la transformation silencieuse des sociétés modernes : un changement plus

profond qu’il n’y paraît au quotidien.

¾ Les

débats sur la place de l’État dans l’économie

Ses travaux ont conforté l’idée qu’un État stratège pouvait aider à

orienter la croissance, à investir dans la recherche, à former les travailleurs

et à organiser la solidarité nationale.

Dans les années 1960 et 1970, cette vision moderniste et volontariste s’est

largement imposée en France.

Fourastié a ainsi inspiré une vision optimiste et

rationnelle du développement :

Il fallait moderniser la France, diffuser le progrès

technique, élever le niveau d’instruction et généraliser les biens de

consommation pour construire une société plus prospère et plus juste.

Même si certaines de ses analyses ont vieilli (notamment sur

la consommation illimitée), beaucoup de ses idées restent d’actualité :

¾ la

mesure du progrès par le pouvoir d’achat réel,

¾ la

prise en compte des effets sociaux et environnementaux de la croissance,

¾ la

nécessité d’adapter les modèles économiques aux nouvelles réalités

technologiques.

En ce sens, Jean Fourastié appartient au cercle des penseurs

français qui ont façonné la façon dont on perçoit la modernisation et la

transformation économique au XXᵉ siècle.

5. À retenir (synthèse)

✅ Jean Fourastié (1907-1990)

est un économiste et haut fonctionnaire français.

✅ Il est célèbre pour avoir

inventé l’expression « Les Trente Glorieuses », période de forte

croissance économique en France entre 1945 et 1975, marquée par

l’industrialisation, l’élévation du niveau de vie et la modernisation du pays.

✅ Il explique que la croissance

suit deux phases :

- L’équipement

initial des ménages (on achète ce qu’on n’avait pas),

- Puis

le renouvellement, qui entraîne un ralentissement de la

consommation. Comme aujourd’hui avec les smartphones : tout le monde en a,

donc la consommation dépend surtout du remplacement des anciens modèles.

✅ Il insiste sur le rôle

essentiel des gains de productivité : produire plus vite et moins cher

fait baisser le coût réel des biens et augmente le pouvoir d’achat.

✅ Pour comparer les prix dans le

temps, il propose un indicateur original :

Le temps de travail nécessaire pour acheter un produit.

✅ Fourastié avait anticipé

plusieurs limites :

- La

saturation des marchés (tout le monde est équipé), comme aujourd’hui pour

les voitures (le marché du neuf ralentit car les ménages sont déjà

équipés),

- Le chômage

de masse lié aux gains de productivité, robotisation, IA,

- Les

risques écologiques de la production de masse.

✅ Son œuvre a beaucoup influencé

les responsables politiques français, en défendant une vision optimiste : moderniser

l’économie pour améliorer la vie des gens, mais en restant attentif aux

conséquences sociales et environnementales.

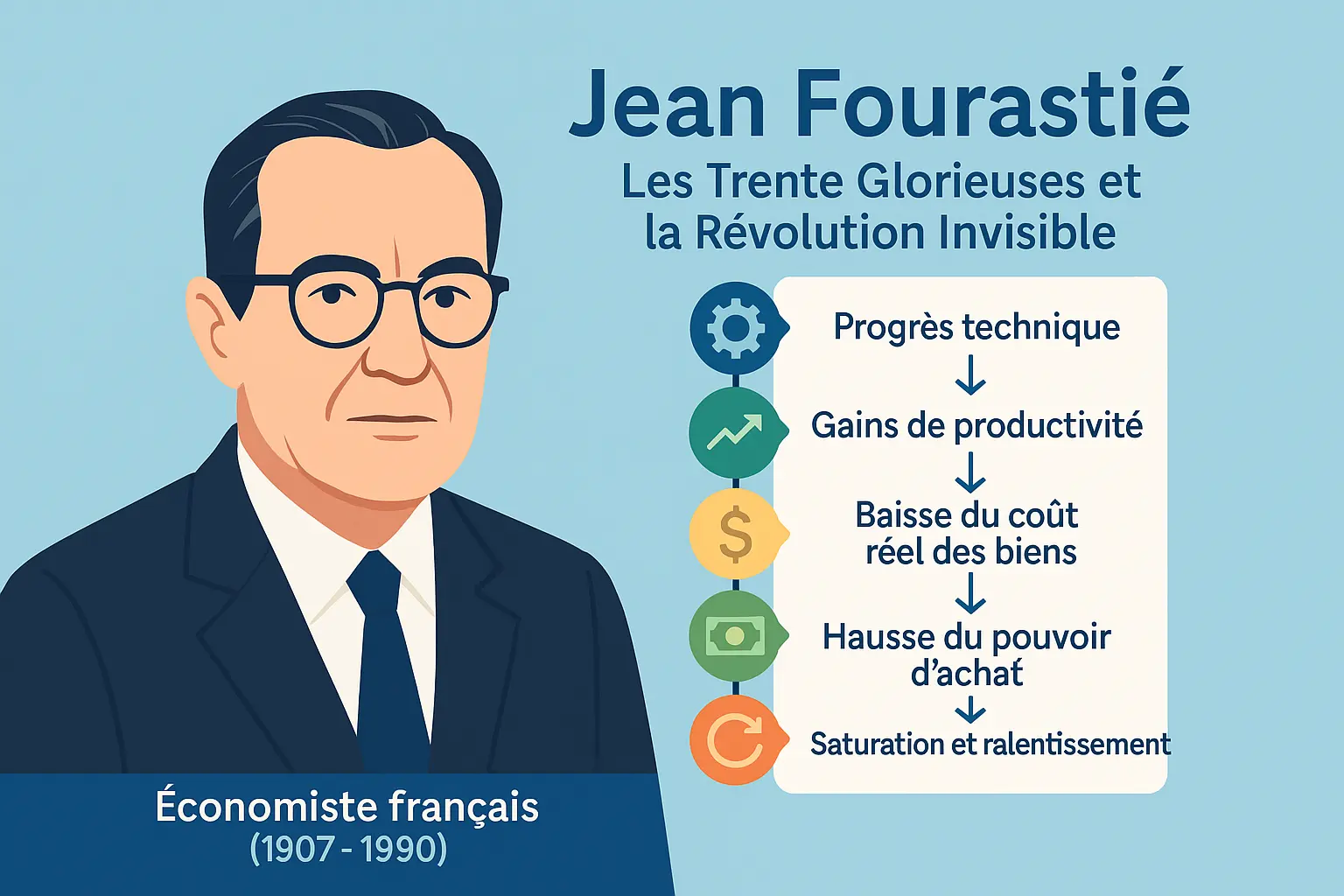

6. Illustration schématique (exemple)

7. Citation emblématique

« La révolution la plus importante du XXe siècle est celle

qui a permis à l’homme ordinaire de se libérer peu à peu de la misère

matérielle. »