1. Nom du courant et période historique

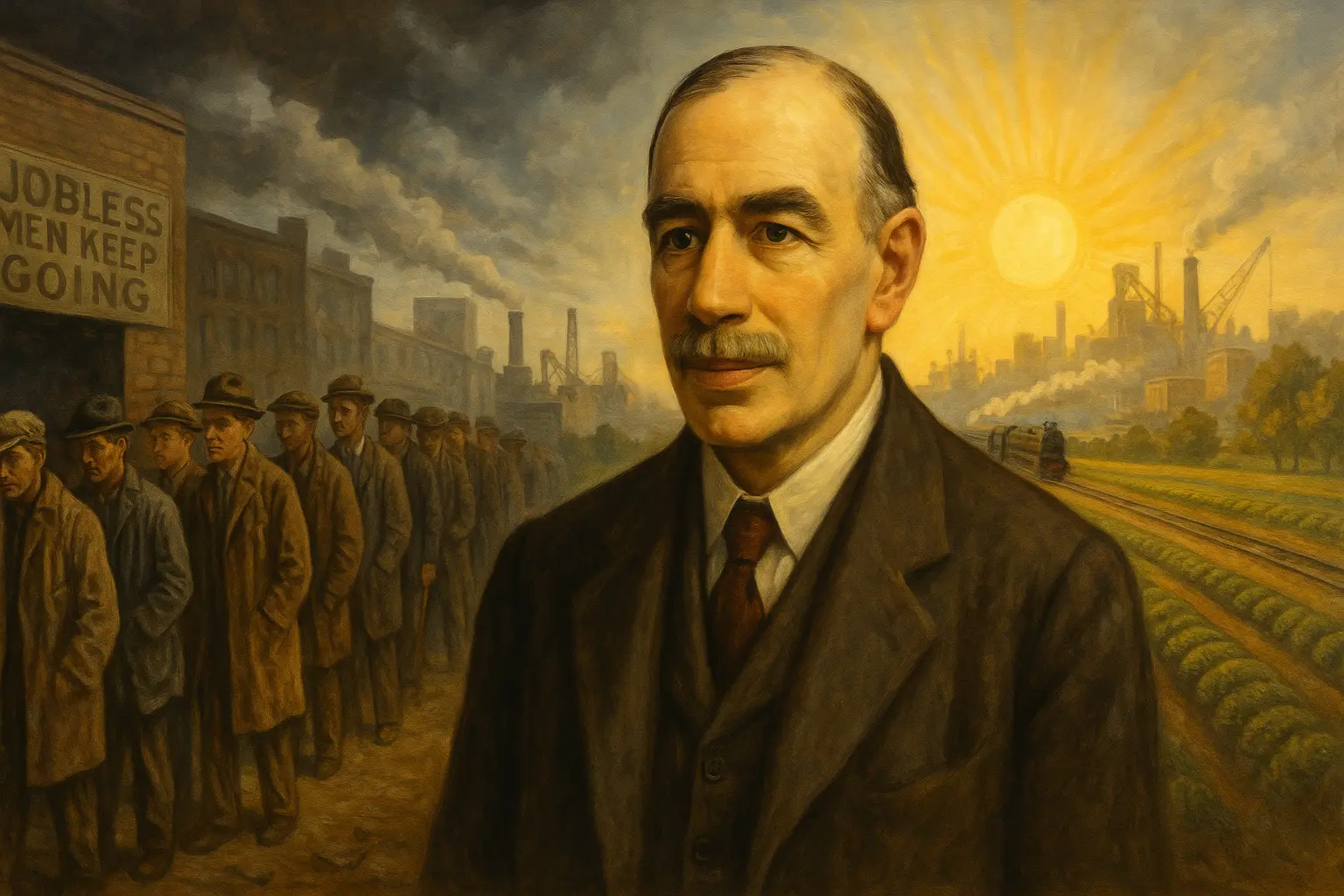

Le keynésianisme est un courant de pensée économique

né dans les années 1930, à la suite de la Grande Dépression. Il doit son nom à

l’économiste britannique John Maynard Keynes, dont l’ouvrage majeur, The

General Theory of Employment, Interest and Money (1936), a profondément

modifié l’analyse économique.

Il apparaît comme une critique directe de l’économie

classique et néoclassique, qui considéraient les marchés comme autorégulateurs

et toujours capables de revenir à l’équilibre. Au contraire, le keynésianisme

soutient que l’économie peut rester durablement en situation de chômage sans

intervention publique.

Ce courant marque une rupture dans l’histoire économique. Il

devient dominant après la Seconde Guerre mondiale, notamment durant les Trente

Glorieuses (1945–1975), période durant laquelle les politiques économiques

s’inspirent largement de ses recommandations.

2. Contexte intellectuel et historique

Le keynésianisme émerge dans un contexte de crise

économique mondiale sans précédent, la Grande Dépression de 1929,

qui provoque une explosion du chômage, la faillite de milliers d’entreprises et

un effondrement de la production.

Face à cette situation, les théories classiques et

néoclassiques dominantes à l’époque — fondées sur l'idée que le marché

s'équilibre seul — se révèlent impuissantes à expliquer la persistance du

chômage de masse. La croyance dans l’autorégulation de l’offre et de la demande

entre en crise.

Sur le plan intellectuel, les économistes n’ont pas

d’outil théorique adapté pour penser une situation de demande insuffisante.

Les modèles classiques ne permettent pas d’envisager un déséquilibre durable du

marché du travail ou des biens. Keynes propose alors une nouvelle manière de

comprendre l’économie.

Le contexte politique joue aussi un rôle : dans les années

1930, face à la montée des tensions sociales et du chômage, les États

cherchent des solutions actives, notamment avec le New Deal de Roosevelt

aux États-Unis.

Enfin, le développement des statistiques économiques

modernes (comme le PIB, les indices de production industrielle ou le taux

de chômage) permet pour la première fois d’observer les grands équilibres

macroéconomiques de manière chiffrée, ce qui nourrit la pensée keynésienne.

3. Principales idées et mécanismes théoriques

Le keynésianisme repose sur une idée simple mais

révolutionnaire pour l’époque : la demande globale détermine le niveau de

production et d’emploi dans une économie. Contrairement aux classiques,

Keynes affirme que l’offre ne crée pas toujours sa propre demande.

Selon lui, l’économie peut rester bloquée dans un équilibre

de sous-emploi. Il ne suffit pas de baisser les salaires pour relancer

l’embauche, car si les ménages gagnent moins, ils consomment moins, ce qui

réduit la demande adressée aux entreprises.

Keynes introduit une distinction essentielle entre épargne

et investissement. Il montre que l’épargne n’est pas automatiquement

réinvestie. Si les entreprises n’ont pas confiance dans l’avenir, elles

n’investissent pas, même si les taux d’intérêt sont bas. Cela peut entraîner un

cercle vicieux de ralentissement économique.

Il insiste aussi sur le rôle central de l’État. Quand

la demande privée est insuffisante, l’État doit intervenir. Il peut le faire

par des dépenses publiques, comme les investissements dans les

infrastructures, ou par des baisses d’impôts pour stimuler la

consommation. Cette politique s’appelle la relance par la demande.

L’idée du multiplicateur est au cœur de ce mécanisme.

Une dépense publique initiale entraîne une augmentation plus que

proportionnelle du revenu national. Par exemple, si l’État construit une école,

cela crée du travail pour les ouvriers, qui consomment ensuite, ce qui soutient

d’autres secteurs.

Keynes propose donc un modèle où l’économie peut être

stabilisée par des politiques budgétaires actives, même si cela implique un

déficit temporaire. Le retour à l’équilibre n’est pas spontané : l’intervention

publique est nécessaire.

4. Auteurs majeurs et œuvres fondatrices

Le keynésianisme prend son nom de John Maynard Keynes

(1883–1946), économiste britannique considéré comme l’un des penseurs les

plus influents du XXe siècle. Son ouvrage majeur est :

- The

General Theory of Employment, Interest and Money (La Théorie

générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, 1936)

Ce livre marque une rupture avec l’économie classique. Il y développe l’idée que l’équilibre économique peut se faire avec chômage, et que l’État a un rôle essentiel à jouer pour relancer la demande.

Keynes s’appuie aussi sur ses travaux antérieurs, comme :

- The

Economic Consequences of the Peace (1919), où il critique le traité de

Versailles et anticipe les déséquilibres économiques à venir.

Après sa mort, plusieurs économistes ont prolongé et

structuré la pensée keynésienne, notamment :

- John

Hicks, qui propose en 1937 une modélisation graphique de la théorie

générale à travers le modèle IS-LM (Investissement–Épargne /

Liquidité–Monnaie). Ce modèle devient un outil standard en macroéconomie.

- Paul

Samuelson, qui intègre les idées keynésiennes dans une approche plus

formalisée et les popularise à travers son manuel d’économie, largement

utilisé dans l’après-guerre.

Ces auteurs ont contribué à faire du keynésianisme une

doctrine dominante dans les politiques économiques des pays développés entre

1945 et 1975.

5. Applications concrètes et politiques économiques

Le keynésianisme a profondément influencé les politiques

économiques dans de nombreux pays à partir de la Seconde Guerre mondiale. Son

application repose sur une idée centrale : l’État doit soutenir la demande

globale pour éviter le chômage et stimuler la croissance.

a. Les Trente Glorieuses (1945–1975)

Pendant cette période de forte croissance en Europe de l’Ouest, aux États-Unis

et au Japon, de nombreux gouvernements appliquent des politiques keynésiennes.

L'État investit massivement dans les infrastructures, l’éducation, la santé et

les grands équipements publics.

- En

France, c’est la période du planisme et de la modernisation de

l’économie avec des investissements coordonnés par l'État (Commissariat au

Plan).

- Aux

États-Unis, les idées de Keynes avaient déjà été expérimentées dès les

années 1930 avec le New Deal de Roosevelt, qui prévoyait des

travaux publics, des aides aux chômeurs et des réformes bancaires.

b. Politique budgétaire active

Les États utilisent les budgets publics comme outils de régulation. En cas de

ralentissement, ils acceptent les déficits pour soutenir l’économie. En période

de surchauffe, ils réduisent les dépenses ou augmentent les impôts pour limiter

l’inflation. Cette approche est appelée politique conjoncturelle.

c. Plein emploi comme objectif prioritaire

Le keynésianisme met l’accent sur la lutte contre le chômage. C’est dans cet

esprit qu’apparaissent des politiques publiques visant à protéger l’emploi, à

soutenir la formation professionnelle, ou à orienter les investissements vers

les secteurs stratégiques.

d. Encadrement du marché

Même si Keynes ne prône pas une économie totalement dirigée, il estime que les

marchés financiers, en particulier, doivent être encadrés. Cela conduit à la

création d’institutions comme le FMI et la Banque mondiale, pensées à l’origine

dans une logique inspirée des idées keynésiennes.

En résumé, le keynésianisme donne naissance à l’État-providence

moderne, avec des politiques actives en matière d’emploi, de redistribution

et de soutien à la croissance.

6. Critiques et limites

Le keynésianisme, dominant après 1945, a été fortement

critiqué à partir des années 1970, à la fois sur le plan théorique et dans ses

résultats pratiques.

a. L’inflation comme conséquence inattendue

Dans les années 1970, de nombreux pays développés connaissent une stagflation

: une situation combinant chômage élevé et forte inflation. Or, selon la

théorie keynésienne, ces deux phénomènes ne devraient pas coexister. Cela remet

en cause l’efficacité des politiques de relance par la demande.

b. La critique monétariste

Des économistes comme Milton Friedman (courant monétariste) reprochent

aux keynésiens de négliger le rôle de la monnaie. Ils estiment que l’inflation

est avant tout un phénomène monétaire, lié à une création excessive de monnaie

par l’État ou la banque centrale. Friedman défend une politique de croissance

monétaire contrôlée et stable, sans intervention budgétaire discrétionnaire.

c. Les anticipations rationnelles

À partir des années 1980, de nouveaux modèles (théorie des anticipations

rationnelles) montrent que les agents économiques (ménages, entreprises) ne se

laissent pas surprendre indéfiniment par les politiques publiques. Si l’État

tente de relancer l’économie par la dépense, les acteurs peuvent anticiper une

hausse future des impôts ou de l’inflation, et adapter leur comportement,

rendant ces politiques inefficaces.

d. L’endettement public

Les politiques de relance peuvent entraîner des déficits budgétaires chroniques

et une hausse de la dette publique. À long terme, cela peut peser sur la

confiance des marchés financiers et limiter les marges de manœuvre de l’État.

e. La complexité de l’intervention

Enfin, certains critiquent les difficultés pratiques à mettre en œuvre une

politique keynésienne "bien dosée" : il est difficile de prévoir le

bon moment pour agir, d’évaluer l’ampleur de l’intervention nécessaire, et d’en

mesurer rapidement les effets.

Malgré ces critiques, de nombreux économistes considèrent

que le keynésianisme reste pertinent, surtout en période de crise.

7. Héritage et postérité

Le keynésianisme a profondément marqué la pensée et la

pratique économiques du XXe siècle, et continue d'influencer les débats

actuels.

a. Un pilier de la macroéconomie moderne

Même si de nouvelles théories sont apparues, la pensée keynésienne reste au

cœur des politiques économiques. L'idée que la demande globale peut être

insuffisante, et que l'État doit intervenir pour la soutenir, est aujourd'hui

largement admise dans certaines circonstances.

b. Le retour du keynésianisme en temps de crise

À chaque grande crise, les États reviennent massivement aux outils keynésiens.

Ce fut le cas :

- En

2008, après la crise financière mondiale. De nombreux pays lancent des

plans de relance budgétaire pour éviter un effondrement de l'activité.

- En

2020, pendant la crise du COVID-19. L'intervention publique a été massive

: aides aux entreprises, soutien aux revenus, investissements publics.

Ces exemples montrent que, malgré les critiques, le

keynésianisme reste une boîte à outils mobilisable en cas de choc économique

majeur.

c. Nouvelles formes du keynésianisme

Des courants récents se revendiquent de Keynes tout en l’adaptant :

- Le néo-keynésianisme

cherche à intégrer les apports des théories récentes (comme les

anticipations rationnelles) dans un cadre plus rigoureux, tout en

conservant l'idée d'une intervention publique stabilisatrice.

- Des

auteurs comme Joseph Stiglitz ou Paul Krugman défendent des

politiques keynésiennes face aux inégalités ou aux crises écologiques.

d. Une influence politique durable

Au-delà de l’économie, le keynésianisme a renforcé la légitimité d’un État

social et régulateur. Il a influencé la construction des systèmes de protection

sociale, le rôle des institutions internationales (FMI, Banque mondiale), et

les objectifs des politiques économiques nationales.

En résumé, le keynésianisme n’est plus hégémonique, mais il

reste vivant, évolutif et régulièrement mobilisé face aux défis

contemporains.

8. À retenir — Synthèse

Voici une synthèse claire et structurée, utile pour la

révision ou la mémorisation des idées clés :

|

Élément |

Contenu essentiel |

|

Période |

Années 1930, en réaction à la crise de 1929 |

|

Fondateur |

John Maynard Keynes |

|

Idée centrale |

La demande globale détermine la production et l’emploi |

|

Rôle de l’État |

Intervention nécessaire pour stabiliser l’économie et

éviter le chômage |

|

Outils utilisés |

Dépenses publiques, baisse des impôts, déficit budgétaire

temporaire |

|

Concepts clés |

Multiplicateur, équilibre de sous-emploi, politique

conjoncturelle |

|

Exemples historiques |

New Deal (USA), Trente Glorieuses (Europe), plans de

relance en 2008 et 2020 |

|

Critiques |

Risque d’inflation, déficit chronique, anticipations des

agents |

|

Héritage |

Encore mobilisé aujourd’hui lors des grandes crises

économiques |

Lexique de base

Demande globale

C’est la somme des demandes adressées aux producteurs d’un pays (consommation,

investissement, dépenses publiques, exportations). Pour Keynes, c’est le

principal moteur de l’activité économique.

Sous-emploi

Situation où tous ceux qui veulent travailler ne trouvent pas d’emploi, même si

les salaires baissent. Keynes considère que le marché du travail ne s’ajuste

pas naturellement.

Multiplicateur keynésien

Mécanisme selon lequel une dépense initiale (par exemple de l’État) entraîne

une augmentation plus que proportionnelle du revenu national. Chaque euro

dépensé circule dans l’économie et provoque plusieurs cycles de

revenus/consommation.

Politique budgétaire

Utilisation du budget de l’État (dépenses et recettes) pour agir sur

l’économie. Elle peut être expansionniste (déficits pour relancer la

demande) ou restrictive (excédents pour freiner l’inflation).

Politique de relance

Ensemble des mesures visant à stimuler l’activité économique en période de

ralentissement (hausse des dépenses publiques, baisse d’impôts, subventions…).

Équilibre de sous-emploi

Situation stable mais insatisfaisante où l’économie fonctionne en dessous de

son potentiel, avec chômage et capacités de production inutilisées.

État-providence

Modèle d’État qui intervient pour garantir le bien-être de la population

(protection sociale, santé, éducation, lutte contre les inégalités…).

Stagflation

Conjonction d’une stagnation économique (ou d’un chômage élevé) et d’une forte

inflation. Cette situation a remis en cause certaines prévisions keynésiennes

dans les années 1970.

9 – Exemple schématique

Ce schéma montre un cycle vertueux :

- L’État

injecte de l’argent via des dépenses.

- Cela

augmente la demande globale.

- Les

entreprises produisent plus et embauchent.

- Les

ménages ont plus de revenus, consomment davantage.

- Ce

qui relance encore la demande.

10. Pour aller plus loin

Voici une sélection de ressources pour approfondir la pensée

keynésienne, sa postérité et ses débats contemporains. Elles peuvent être

utiles aux lycéens, étudiants ou curieux en économie.

Ouvrages clés

- John

Maynard Keynes, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la

monnaie (1936)

— L’ouvrage fondateur du keynésianisme. Dense mais essentiel pour comprendre la rupture avec la pensée classique. - Alain

Parguez, L’État social contre le marché

— Présente de manière claire la logique keynésienne et ses implications sur les politiques publiques. - Paul

Krugman, Lutter contre la dépression (2012)

— Expose pourquoi une approche keynésienne reste pertinente après la crise de 2008.